9月前半の教室のご報告

いつまでも暑さが去りやらぬ毎日ですが、お変わりなくお過ごしのことと存じます。

・生徒さんのご成長

小学3年生の女の子は、バイエル上巻の最後まで進みました。左右が独立した動きは終わり、両手がオクターブで同じ動きをする、伴奏付きの曲を練習します。ただ、音域がこれまでよりも高いので、譜読みが少し難しいものとなっております。しばらくは、以前のような難しさから解放されます。視唱の方は、大分慣れてきたようで、スラスラと歌えるようになってきました。どんどん新しい曲に挑戦して、音符を取り込んで行きましょう!聴音の方は、現在、ドミソの記憶をしております。単音、2音、3音といろんな組み合わせを練習しています。

小学3年生の男の子は、聴音、視唱、作曲、コード演奏のレッスンを毎回行っております。聴音は、3和音と旋律を扱っております。旋律聴音は、楽譜の書き方も身につくので、作曲の練習にもなります。現在、連桁や付点8分音符と16分音符の組み合わせなどが課題になっております。音の高さは、スラスラ書けるので、一つ難しい段階に入っております。作曲は、2部形式の旋律を作り、それを右手で弾いて、左手で伴奏をつけるピアノ曲を制作しております。現段階では、細部を突き詰めるよりも、たくさん曲を制作することを課題としています。どんどん新しい曲を作って行きましょう!コード演奏はもうすぐ終わり、その時間を音楽理論に当てて、楽典、和声に進んで行きますので、本格的なお勉強になります。小学生から和声のお勉強は早すぎるかもしれませんが、わかりやすく説明いたしますので、ご安心ください!

通信講座で作曲を学んでいる研究者の方は、少し本格的に実習を進めております。普通は、2部形式など、扱いやすい所から制作して慣れていっていただくのですが、すでにご経験がおありなので、動機から入っております。部分動機からなるという、動機の構成や組み合わせ方などから入り、部分動機について研究し、楽節、基礎形式、応用形式を経て、自分で形式を作っていくところまで至ります。現在は、動機の制作をしていただいており、順調に実習が進んでおります。現在は、通信講座は、郵送のみに対応しておりますが、作品が長くなり、編成も大きくなってきたときでも、事故が起こらない限り、普通にやりとりできます。将来、スカイプにも対応したいと考えておりますが、作品のやり取りの仕方に、一工夫必要です。インターネットを大いに活用してできることはないか、模索しております。

・新しく受講される方

DTMの学校に通っておられる社会人の方が、初回のレッスンに通ってこられました。音楽の理論を基礎から学びたい、というご希望をお持ちのようで、楽典・和声・対位法の紹介をさせていただきました。まずは、楽典と和声を同時に学びはじめ、和声がまだ早すぎるようならば、楽典のみ学習を進めていく、という方針となります。トランペットのご経験が3年おありとのこと、特に問題はないと思われます。和声は3巻が終わるまで、時間はかかりますが、がんばって進めていきましょう。

また、年少の女の子、年中の男の子のピアノの体験レッスンがありました。1-5の指の運動、きらきら星、かえるのうたの演奏、ドとミの音を覚えるレッスンをさせていただきました。年中さんは今月から通われるようで、年少さんは一緒にレッスンに来て見学し、半年くらい経ったら、はじめるそうです。まずは、導入として指の体操、かんたんな旋律の演奏、耳の訓練をしていこうと思っております。

九月とはいえ、残暑が続いております。お気をつけてくださいませ。

8月後半の教室のご報告

立秋が過ぎましたが、厳しい暑さが続いております。いかがお過ごしでしょうか。

・生徒さんのご成長

1ヶ月に2回、社会人の女性が、ピアノを学びに通っておられます。現在、ハノン、チェルニー40番、ドビュッシー、新曲視唱、ピアノ初見を学んでいます。ハノンでは、手と指の形もとても良くなり、音が揃ってきています。指の力をもう少しつけると、肘、肩の力が抜けて楽に弾けるようになります。チェルニー40番は、レッスン3回目で、大分スムーズになってきました。テクニックの練習なので、他の作品の演奏に活かせそうな段階まで弾ければ、合格です。今回は、強弱のストーリー、すなわち、ここは弱く、だんだん強く、強く、もっと強く、というとこまでできているので、合格となりました。次は子供の領分のグラドゥス・アド・パルナッスム博士です。一通り学び、暗譜されておられます。手入れが十分に行き渡っておらず、何となく流して弾いてしまっておられるところを取り上げ、確実なものにしていただきました。その後、新曲視唱2曲と、ピアノ初見を行います。音程はとても良くとれておられるので、表情・強弱を豊かにすると、もっと音楽的になります。このまま進めていきましょう!

小学2年生の女の子は、バイエルの上巻がもう終わりそうです。左ページに左手がト音記号、右ページに左手がヘ音記号が載っている曲まで進みました。バイエルの下巻では、少しずつヘ音記号が導入されていくのですが、上巻ではヘ音記号に慣れされるための課題であると思われます。今回は、左ページはきちんと弾けるようになったので、左手がヘ音記号である右ページを見ながら弾いてもらいます。やはり音部記号に慣れていないためか、止まってしまうことがありました。ちょっとしたお試し曲として取り組んでもらえれば良いと思います。次に聴音ですが、ド・ミ・ソ・ドの音を覚えていただいております。まず単音からはじめ、2音同時に、3音同時に進んでいきます。いろんな組み合わせを聴き取って、音名の識別を確実にしていきます。

音楽理論に関心がある社会人の方のレッスンです。今回は、3巻の転位(2)の直しと反復進行の課題を実施されてきました。転位の課題は数回直しが続き、1回目は和音設定とバスの進行、2回目はそれに基づく内声の設定、3回目は内声に転位音を使う、ということをしてきました。一つの課題にかける時間が多くなってきます。一方、反復進行の最初の方の課題は、単純なものが多く、久しぶりに解説の後にすぐ課題があって、わかりやすかったとのことです。それぞれ、課題の後半までは、ほとんど決まっているので、どんどん進むでしょう。反復進行を終え、課題の終わりまで、考えるところが出てきます。油断すると連続・並達などを作ってしまうので、注意しましょう。次回は、反復進行だけになります。あまり使うことはありませんが、せっかくの機会なのでいろんな反復進行を学んでいきましょう!

・新しく受講される方

DTMの学校に通っておられる方から、音楽理論を学びたい、との連絡をいただきました。また、年少の女の子、年中の男の子のピアノへの反応を見てみたい、と親御さんから体験を申込みされました。いずれも来週の土曜日にはじめてのレッスンとなります。楽しみにしております。

もうしばらく残暑が続くようです。くれぐれもお元気でお過ごしください。

8月前半の教室のご報告

今年の暑さは格別ですね。皆様お変わりありませんか。

先日は台風が来ました。東京は直撃というほどのことではありませんが、激しい雨が降ったりで、レッスン日時を変更される方が多かったです。台風が去ると、また日差しが強く、暑い日が続きます。もう8月ですが、この暑さに負けずに、レッスンに取り組んでまいります。

・生徒さんのご成長

和声を習得されるために通っておられる社会人の男性の方は、構成音の転位(2)を終えました。3巻は、ここまでが一つの山です。転調を含めて和音が設定できるか、バスの動きに無理はないか、内声を効果的に動かせているか、など、ポイントがいくつかあるのですが、これらを意識しながら実施していただいております。転調がいまだうまくつかめないようで、ソプラノをよく聴いて、音楽として通る和音・バスの設定をされると良いですよ、とアドバイスさせていただきました。次の章、和音の補遺は小さな課題が集まっており、ご自分で出来るとのことで、反復進行に進むことになりました。

6月から通っておられる小学3年生の男の子は、前のお教室からの続きで、スケール・カデンツの本、バーナム・ピアノテクニック、トンプソンを使って、レッスンを進めております。どのご本も、丁寧に取り組んでおられたようです。さらに、基礎力を充実させるために、メトードローズをはじめようか、考えているところです。現在、指を少し立てて弾くようにしています。これまでは、平らにして弾いてこられましたが、どうしても肘に力が入ってしまうことと、素早い指の動きが難しくなるからです。気長に取り組んでいきましょう。

小学生3年生の女の子は、バイエル上巻の後半を進めています。日々、忙しく、ピアノのために時間を割くことがなかなかできないご様子です。それでも、レッスンでは集中し、着実に練習をしております。最近の成果としては、音符に音名をふらなくても、読めるようになったことです。一方、難しいことは、左右の独立が進んで、譜読みしにくくなっていることです。また、へ音記号が新しく出てきており、負担が少し増えます。ひとつひとつ丁寧にこなしていくことで、クリアしていきましょう。

・新しく受講される方

幼児の4歳、男の子が、台風が迫っている中、通ってきてくださいました。まったくはじめてなので、両手の親指と人差し指の打鍵の練習をします。弱く弾いたり強く弾いたりしながら、音の変化を感じ取っていただきました。それから、「ちょうちょ」と「きらきら星」を指一本で、ガイドをしながら弾いていただきました。集中力・好奇心がおありで、これからレッスンを受講されても十分身につくところが多いと思います。そのことをお母さんに伝え、レッスンが終わりました。メロディー楽譜は、クリアファイルに入れ、プレゼントしました。

和声の通信講座にお申し込みをされた方から、課題の実施が届きました。3巻の反復進行から学習を再開されるとのことです。拝見しますと、これまでも、きちんと和声に取り組んでいる、ご様子が垣間見えました。当教室で、3巻を終え、対位法やさまざまな和声課題を実施していっていただきたいと思います。

厳しい暑さが続きます。くれぐれもご自愛くださいませ。

7月後半の教室の報告

本格的な暑さを迎え、ますますご壮健でご活躍のこととお喜び申し上げます。

晴れの日が続き、日差しは強く、暑さが続いております。教室の冷房は欠かせません。7月前半は、和声の通信教育の生徒さんの課題を新しく添削しました。他の生徒さんも、この暑さにかかわらず、通ってきてくれています。そんな生徒さんたちのご成長などを、紹介していきたいと思います。

・生徒さんのご成長

年中さんの女の子のピアノ・レッスンは、はじめてから2ヶ月ほど経ちました。鍵盤の押さえ方、ドレミ、強弱の表現など、大切なことは一通り学んだので、ご本に進むこととなりました。メトードローズ幼児版上巻です。ピアノの基本的なことが学べる良書です。まずは、5本の指でドレミファソを弾きます。これまで、プリントの旋律の楽譜をお渡ししていましたが、このときは、指1本しか使わなかったのに、メトードローズを使ってからは、すんなり5本の指を使えるようになっています。手がまだ小さく、形も安定していませんが、今のうちから良い形で打鍵をする練習をしていきたいと思います。

土曜日の夕方、1ヶ月に2回通ってらっしゃる社会人の方がおられます。ハノン→チェルニー40番→ドビュッシー「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」「アラベスク1番」の順で勉強しています。ハノンは、手首が安定しないことと、指がばたついているので、リズム練習を丹念に行っていると、動きに無駄がなく、音も粒が揃ってきました。チェルニーでは、強弱のストーリーを考えながら弾けるようにアドバイスさせていただきました。テクニック・メカニックの練習でも、ここはp、だんだん大きくしていって、ff、突然pに戻って、だんだん小さくし、再びff、最後にsfで終わる、という強弱の流れを理解し、演奏できるかがポイントです。「アラベスク1番」は、譜読みはすでにできていますが、あとは、表現です。2音同時に弾くとき、どちらの音を大きく出して、引き立たせるか、倚音を次の音より強く出す、など、さまざまな練習をしました。「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」と同じように、最後は暗譜してご自身のレパートリーとなるようにしていきます。

小学生の男の子のソルフェージュ・作曲のレッスンでは、和音の聴音、メロディーの聴音、視唱、コード付メロディーの演奏、作曲実習を行っております。メロディーの聴音では、独自の教材が終わったあとに、ある作曲家の聴音課題を使用しています。他の市販の聴音課題、入試の聴音課題に比べて、旋律が豊かで、音楽性が高いのが特徴です。作曲実習では、ご自身が制作された旋律を元にして、旋律とピアノ伴奏の編成にしています。ピアノは、バイエル・ブルグミュラーを弾いているそうですが、ピアノの書き方は、ピアノの学習と連動するところもあるため、ピアノ学習の進度とともに、さまざまなピアノ書法ができるようになってくるでしょう。その後、少し時間があったので、どんな曲を聴いていて、どんな作曲家・演奏家が好きか、など普段接しておられる音楽についてお聞きしました。さまざまな音楽をお聴きになり、さらに同じ曲を深くお聴きになられているので、まったく問題はありません。このまま、レッスンを進めていきましょう。

暑さ厳しき折柄、皆様のご健闘をお祈り申し上げます。

7月前半の教室の報告

梅雨明けの候、ますますご壮健のこととお慶び申し上げます。

7月に入り、東京は梅雨が明け、日差しが強い日が続いております。6月中旬以降、あっという間に過ぎてしまいました。これまでの生徒さんは相変わらずお元気で通ってくださっております。通信講座の新しい生徒さんも加わりました。今回も教室の報告をさせていただきます。

生徒さんのご成長

小学4年生の男の子のレッスンは、盛りだくさんです。2種の聴音、視唱、コード、作曲の4本立てです。これを一時間行います。聴音の方は、音はきちんと聴き取れていて、音符を正しく書くのに慣れてきました。6/8拍子ははじめての拍子で、1拍が付点4分音符という少し変わっていますが、すぐに理解しています。コードは、古今東西のメロディーにコードネームがついている本を使っていますが、もう慣れてきて、弾きこなす段階まできました。作曲は、まだ経験が浅いのですが、少しずつ旋律と伴奏を作ったりしています。次は清書をし、そしてピアノ1台で弾けるようにします。右手と左手をどう作っていくか、楽しみです。

社会人の方は、土曜日の夜、1月に2回、ピアノと和声を学びに通っていらっしゃいます。ピアノでは、ショパンのエチュードOp.10-7、ラフマニノフの前奏曲Op.23-4に取り組んでおりましたが、ある程度、納得いくところまで完成したので、新しくスクリャービンのエチュードOp.42-5の譜読みをはじめました。音符が小節にぎゅうぎゅうに詰まっているので、読むのに労力がかかります。また、非和声音が多用されており、臨時記号のつく音がたくさんあります。テクニックでも右手の中で旋律とそうでないパートの分離させることや、左手の跳躍といった課題があります。しかし、これを弾きこなした時、そういった困難を超える音楽的な喜びが生まれます。時間は少しかかりますが、ぜひ弾きこなしてください!

小学2年生の男の子のピアノレッスンでは、ピアノの他にソルフェージュとして視唱と聴音を行っております。いつも聴音を楽しみにしていて、聴音をはじめる、と言うと、「ヤッター」と喜びの声をあげます。はじめたばかりで、3つの音と3つの音から構成される和音から取り組んでいます。毎週少しずつ耳の力ついていき、やがては、どの音も聞き分けられるようになるでしょう。これからが楽しみです。

・新しく受講される方

大学の音楽学科に通っておられる方からお電話があり、和声と対位法の通信講座を受講したいとのことでした。和声はかいつまんで教わっており、最初から順番に学びたいとのことでした。まずは、今までの和声がきちんと身についているか、知るために、Ⅴ7を扱う初回の課題、6題を解いていただくことになりました。和音の設定、ソプラノ動きなどに実施が行き届いているか拝見させていただきます。対位法は和声の3巻の途中か終えてから取り組むことが多いのですが、来年を目途に身につけたいとのことで、和声と並行するかもしれません。通信講座でもきちんと身につくはずですので、少し時間はかかりますが、がんばっていきましょう。

暑さひとしおでございますが、くれぐれもご自愛下さい。

6月後半の教室の報告

梅雨の候、お変わりなくご活躍とのこと、お喜び申し上げます。

6月前半は、あっという間に過ぎました。あまりに早く、教材や設備を充実させる時間もありませんでした。ひとりひとりの生徒さんときちんと向き合って、レッスンで精一杯です。そんなレッスンの報告をさせていただきます。

・生徒さんのご成長

ピアノ悠々塾の3冊目、基礎編まで進んでいる主婦の方がおられます。有名な曲をかんたんにアレンジしたピアノ曲を数多くこなしています。先日、「大人のハノン」を買っていただいて、指の訓練をはじめることにしました。曲を弾くだけでも十分なのですが、指の力をつけ、柔軟にし、速く弾けるようにしておくと、テクニックの底上げにつながり、早く曲が仕上がる、というメリットがあります。

年中さんの女の子は、指を一本一本、丁寧に動かし、鍵盤を押し下げるという少し根気がいる練習を進めています。この前は、親指、人差し指、中指を行いました。強く鍵盤を押さえたり、かわいらしく、弱く押さえたり、第1関節が内側に凹まずに、適度な角度で打鍵したりします。まだ小さいので、指も安定しておらず、少し早い気もしますが、できなくても、指の形、手の形、タッチなど、基本的なことは押さえておきたいと思っております。加えて、耳のトレーニングをします。今回は、ド・ミ・ソの音です。きちんと聞き分けができるまで、少し離れたところにある別のピアノを使って、音を出しました。まずは、この3つの音をしっかり覚えましょう。それから、残りの9つの音も少しずつ覚えていきますね!

今月から通われることになった年中さんと小学1年生の姉妹のレッスンです。どちらも、ピアノ・ドリームという教本を使っております。初心者から少しずつレベルアップしていくようになっていますが、ヘ音記号が普通に使われております。また、臨時記号も出てきます。バイエルでは、後回しになっている記号が普通に載っているため、最初はびっくりしました。しかし、特に問題なく弾けています。教本を変える必要はなく、ピアノ・ドリームのシリーズを続けていこうと思います。また、第1関節が凹んでしまう癖を抱えているので、それを直しながら、親指・人差し指・中指の使い方の練習をしました。その後、少し変わった音当てチェックをし、耳の訓練をします。

小学2年生の女の子は、バイエル上巻がかなり進み、「雨」というスタッカートが特徴の曲を弾いています。この曲を強く弾いたり、優しく弱く弾いたりして、タッチ・音のニュアンスを確認し、音の可能性をいろいろと試してみました。その次は、ヘ音記号の曲が出てきます。同じ曲がト音記号で右ページに、ヘ音記号で左ページに載っていて、スムーズに移行できるようになっているようです。新しい読み方を覚えなければならないので、慣れるまでに時間が少しかかりますが、ト音記号のドレミが読めるようになったのだから、大丈夫です。

・新しい生徒さん

作曲と音楽理論を学ばれたい社会人の方が、レッスンにいらっしゃいました。すでに作曲なさった、完成度の高い作品の音源を聴かせてもらったり、楽曲分析をみせていただいたり、和声について説明させていただくなど、いろいろなお話をしました。その後、和声をはじめながら、いろいろな分野の学習のお手伝いをさせていただくことになり、日曜日にレッスンを設定しました。和声を学びながら、たくさん曲を作っていってほしいと思っております。

以上、教室の様子などをお知らせしました。レッスン枠は、あと数人ですが空きがございます。ご興味がおありの方は、早目にご連絡くださいませ。

心ふさぐような梅雨空ですが、何卒、お心お健やかにお暮らしください。

6月の教室報告(6/1)

そろそろ梅雨入りも近いようですが、いかがお過ごしでしょうか。

5月中旬~下旬も、元気よく生徒さんが通ってらっしゃいました。みなさん、少しずつ確実に進歩しております。それとともに、教室には、新しい設備や教材が届き、充実してきております。そんな中で行われた、レッスンなどの報告をさせていただきます。

・生徒さんのご成長

ソルフェージュと作曲を学んでいる小学生の男の子は、聴音・視唱・作曲・コードに取り組んでいます。聴音は、段階が少し進み、8小節から16小節に伸び、転調のある課題になりました。視唱は、変声期のためか高い音が出にくく、適宜オクターブを下げたり上げたりしていますが、音程がしっかりしているので、まったく問題ありません。きれいな和音のつく、ギャロンのテキストを進めています。作曲は、2部形式の旋律に伴奏をつける制作を行なっております。旋律との音域の関係性、ピアノの音域などを考える習慣をつけるのが目的です。また、様々なジャンルのメロディーにコードネームのついたテキストを使い、コードを身につける応用練習をしています。映画音楽・歌謡曲・ジブリ・クラシック、曲のスタイルを身体で感じながら、コードを身につけていきましょう。次は、楽典、和声が待っています!

ピアノと作曲をはじめられた社会人の方は、すでに旋律にコードネームをつけて、作品を制作されております。たくさん曲を制作して、自分の曲の特徴などをつかんでいくところからはじめていきたいと思っています。その過程で、楽式や楽典、和声を学んでいただいて、作品に活かしていただければ幸いです。

ピアノの方は、初歩からはじめるとのことで、お持ちいただいた曲集と、大人向けのバイエルを使いながら、少しずつ技術と表現を磨いていけたら、と思います。

和声の通信講座を受講されている主婦の方は、和声の第1巻から始め、少しずつ順調に学習を進めておられます。

ほとんどミスがなく、やり直しがないほど、素晴らしい実施をされております。

バス課題では、豊かなソプラノを作ることも、課題の一つとなっております。根音、第3音、第5音のどの高音位ではじめるかで、ソプラノが変わってきます。すべて試して一番良いソプラノを選ぶ、という比較検討も行いますが、この検討をされているためか、豊かなソプラノを伴った実施をしてくれております。

ここから、使える和音の音度や転回形など、どんどん新しい項目に進み、複雑になっていきます。根気よく続け、ぜひ3巻までマスターし、和声作家の課題を楽しんで実施するところまで、進んでいきましょう!

・新しい生徒さん

年中の妹さんと、小学1年生のお姉さんが、レッスンにきました。お二人ともピアノをはじめて1年くらいとのことでした。妹さんはピアノ・ドリームを、お姉さんはその一つ上のピアノ・ドリームを弾いておられます。それとともに、ソルフェージュも習っていたようです。

レッスンでは、妹さんは、指の使い方、音当ての練習を少し行い、お姉さんは、元気よく弾くこと、強弱をはっきりさせることなどを、アドバイスさせていただきました。

すでに音楽教室に通われていた方は、新しい教材を使うのではなく、これまで使っていた教材を使い、様子をみながら、進めていきます。

さしあたっては、技術と表現を育てるレッスンを行い、少しずつ大切なことをお伝えするようにしていきます。

和声の通信講座を受講される方から課題が届きました。すでに3巻まで学習されているとのことで、1巻の属9とD諸和音の復習からはじめています。ソプラノの動きもよく練られており、安心して添削ができます。よりよいソプラノや、連続度を回避する方法を提案させていただきたいと思います。続けて、2巻のS諸和音と近親転調の復習に進めていけたら、と思います。

・教室の新しい設備と教材

ピアノの補助ペダル

椅子に座ると足が床まで届かない、幼児、小学生のお子様のために、新しく購入しました。足が安定すると、姿勢をきちんと保つことができます。手首、肘、腕、肩の動作も安定します。小さいうちから身体の使い方を身につけることは、とても大切なので、早目に用意して良かったです。

和声課題:シャラン380の和声課題集の9巻、10巻

和声の3巻の転位に入った生徒さんに、フランスの和声作家の課題を体験していただくために、シャランの9巻・10巻を用意しました。一度処分してしまったので、再び取り寄せることとなりました。この2巻で和声について多くのことを学べますし、何よりもきれいな和声なので、実施した時の音楽的な喜びが得られます。

加えて、フランス式ですが、数字付き低音を身につけることと、4段譜に慣れることもできます。

iMac

27インチディスプレイのiMacが届きました。ホームページの更新・生徒さんとの連絡など教室の運営・管理や、視唱の課題の楽譜製作など教材の製作で利用したいと考えています。大きな画面を用いることで作業の効率が上がることでしょう。

以上、教室の様子などをお知らせしました。レッスン枠は、あと数人ですが空きがございます。ご興味がおありの方は、早目にご連絡くださいませ。

時節柄、お元気でお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。

5月中旬の教室報告(5/15)

若葉の萌え立つ季節となりました。皆さまにおかれましてはお変わりございませんか。

5月中旬の教室の報告をさせていただきます。5月上旬はゴールデン・ウィークなので、教室に通われる方は、少なく、短期間の報告となります。生徒さんのご成長、新しくレッスンを受けにいらっしゃったお子様について、また教室の様子などをお知らせいたします。

生徒さんのご成長

小学2年生の女の子は、バイエルの上巻を引き続き進めております。左右の手の指が異なる動きが多く、少し苦戦しているようです。レッスンで全体に慣れていただきお家で復習の練習をすることで、上達しますので、がんばってください。加えて、指の打鍵の練習をしています。先日は右手の親指と人差し指の使い方をアドバイスしました。中指・薬指・小指も少しずつ扱っていきますので、あせらずゆっくり覚えていきましょう!

もうすぐ通い始めて1年となる社会人の方は、ショパンのエチュード10-7を身体が覚えるまでずっと取り組んでおられます。重音を右手で高速に打鍵し続けるこの曲に慣れるまで時間がかかりましたが、先日のレッスンで、大分、仕上がってきたとおっしゃられました。とにかく練習量をこなさいと右手が疲れてしまいます。テンポが緩むときに休めたりして、最後まで弾ききる曲です。長い期間、よくこの曲を続けてこれたと思っています。次は、スクリャービンのエテュードをお弾きになるとのこと、楽しみです。

また、先月、社会人になりお勤めされておられる方は、バッハのシンフォニアg-mollと、グリーグのソナタを勉強されています。バッハは、モチーフを強調したり、メロディーを引き立たせたり、非和声音を慎重に弾いたり、いろいろな弾き方があるのですが、バロックという時代背景がみえることと、なにより「音楽」がそこにあること、が大切です。何となく弾くばかりではなく、なぜその音をそういう風に弾くか、という根拠を自分でしっかり持つことが重要です。

新しくお見えになった方

8歳、小学3年生の男の子が、教室にやってきました。これまで、習ってきたピアノ曲を弾いていただき、指の形や表現についてアドバイスを少し行いました。7月から通うことが決まっています。3歳からはじめられたそうです。ピアノに加えて、ソルフェージュ、特に視唱を取り入れながら進めていけたら、と思います。

新しいこと

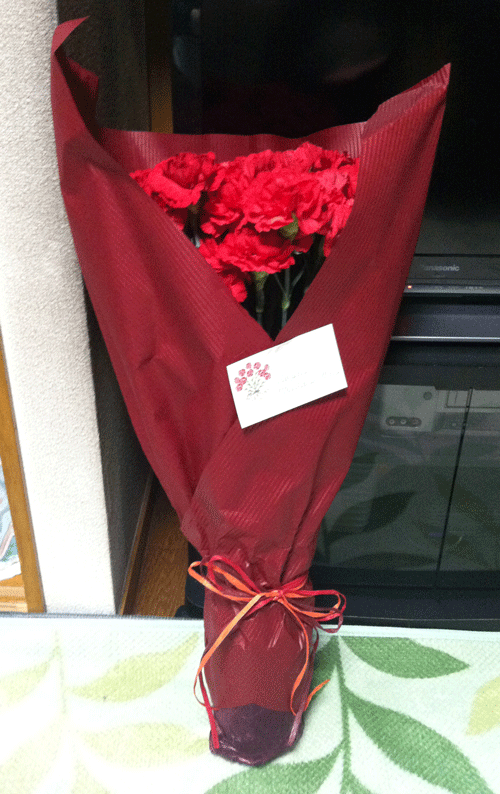

母の日に届いたカーネーションが100本、玄関に飾っております。宅急便から届いた箱を空ける母も、驚いておりました。記念写真などを撮ってから、ほどいて花瓶に入れ、レッスン室へ続く階段に飾ってあります。水を毎日入れ替えれば、かなりもつので、レッスンにいらしたとき

に、ご覧になってください!

また、いろんな種類がある補助ペダルのうち、ピッタリなものを見つけました。先日、注文したばかりで、もう少ししたら届くと思います。お子様のピアノを弾く姿勢が良くなれば幸いです。

さらに、新しいiMacも配送の手続きをしました。教室の事務処理やホームページ、ブログの更新に役立ってくれることでしょう。到着するのが楽しみです。

5月下旬は、以前購入し、一度処分してしまっていた、アンリ・シャランの380の課題集のうち、9巻と10巻を取り寄せたり、ピアノ演奏の教材を購入して、研究をはじめる予定です。

五月晴れのように皆さまのお気持ちも晴れやかでありますようお祈り申し上げます。

5月の教室の報告(5/1)

新緑の青葉が繁る季節迎え、みなさまお元気にお過ごしと存じます。

5月の教室の報告をさせていただきます。教室に通っておられる生徒さんのご成長、新しくレッスンを受けにいらっしゃった大人の方、お子様について、教室の様子などをお知らせいたします。

生徒さんのご成長

ピアノ悠々塾の入門編・基礎編を弾き終えた大人の方は、今、初級編まで進んでおります。ここまでくると、小節が多くなるのもそうですが、反復記号やコーダ・セーニョなどが出てきて、曲が長くなってきます。加えて、シンコペーションや微妙なところにタイなどが現れて、譜読みに時間がかかるのと、両手で弾いたときにうまくいかないことがあります。教室でこうした難しい部分に取り組み、ご自宅でしっかりと練習することで、1つずつクリアしていきましょう。また、より基礎的な技術を習得していただくために、大人のハノンを新しく取り入れようとしています。指の力をつけるのと、脱力を身につけます。

また、和声を学んでいる社会人の方は、和声の3巻の借用和音まで進みました。次回のレッスンでは内部変換、また余裕があれば転位を扱います。1音符1和音の世界から複数の音符を1つの和音でまとめる世界へ移っていきます。転位が終われば、3巻を続けながら、アンリ・シャランの380の課題、9巻・10巻に取り組んでいただくことになります。それにしても、とても進度は速く、1年以内でここまで進む方ははじめてです。

そして、現在、カスキの演奏をしている社会人の方は、作曲に関心をお持ちになったようで、新しく音楽理論の学習を始められる予定です。楽典は途中まで進んでいるので、作品を制作していただいたり、楽式、和声を学んでいただくことになりそうです。

新しくお見えになった方

4歳の女の子が、ピアノをはじめたい、とお教室にやってきました。ピアノの前できちんと静かに座れていられて、たいへんやりやすいお子様でした。指の体操をかんたんに行い、きらきら星、かえるのうたを、弾いていただきました。ピアノには関心があるようで、興味を持ってレッスンを受けていただいたと思っています。

また、ピアノと作曲に興味がある大人の方が見えました。コードネーム付のメロディーを作曲しお持ちいただきました。それをピアノで弾きながら、楽式・楽典・和声など作曲および作曲理論の概略をお伝えしました。また、バイエルの中から2曲くらい初見をしていただいて、どの程度のテクニックをお持ちか、確認しました。ドビュッシーやショパンに興味をお持ちのようで、ポピュラー系とクラシック系を用意してありますが、後者のコースで進めていこうと思っております。

5月は、まだペダルや床まで足が届かないお子様のために補助ペダルを導入したり、より高度な和声に挑戦していただくために、アンリ・シャランの380の課題集のうち、9巻と10巻を取り寄せる予定です。加えて、メロディーの聴音が進んだ大学院を目指す生徒さんのために、ノエル・ギャロンの2声聴音課題集を注文しようと思っております。

過ごしやすい季節とはいえ、お体には十分お気をつけ下さい。

4月中旬のご報告(4/15)

ぽかぽかと春爛漫の季節となりましたが、みなさまお変わりはないでしょうか。

4月中旬のお教室の報告をさせていただきます。お教室に通っておられる生徒さんの成長、新しくレッスンを受けにいらっしゃった大人の方、お子様について、お教室の様子などをお知らせいたします。

80代の方がこの4月からレッスンに通われることになりました。ドビュッシー、モーツァルトなどを弾いて、ピアノを楽しんでおられます。お教室では、基本の技術として指の使い方からはじめております。指の力を少しずつつけながら、他の箇所の力を抜いていこうとしています。少し時間はかかりますが、楽に弾けるようになってきますので、ぜひ習得してください!それから、モーツァルトのソナタA-Durをはじめることになりました。まずはじめのテーマの部分を集中的に取り組みます。音をきれいに出すことや間違えても止まらずに先に進めることが最初の課題となりました。これも気長に進めていって完成していく予定です。

また、和声を学んでおわれる大学生の方は、1回のレッスンで12の課題を実施してくださっています。とても充実した時間になりました。連続度がまれにできてしまうこともありますが、これは実施を継続していくうちに自分で気づきなくなっていくものなので、あまり気にせず、先に進みましょう!次回は属七の章に入ります。属七の各転回形を含む課題が12題、Ⅴ7→Ⅵの課題が6題、根音省略形の属七の第2転回形が6題あり、比較的ボリュームの多い章となります。いずれも今後よく使う和音となるのでしっかり身につけていきましょう。

そして、社会人の方は、和声とピアノを学ぶために通っておられます。和声では、実施してくださった課題を添削するのが主なレッスンですが、時間があるときは、一緒に実施するときもあります。バスに対するソプラノの決め方、順序などを説明させていただきます。一人だと時間がかかってしまう課題も、一緒に実施するとスムーズです。このスムーズにソプラノが決まっていく感覚を身につけていただきたいと思っています。ピアノの方は、グリーグのソナタの第一楽章を弾いておられます。とても説得力があり安定した演奏をなさっています。お教室ではより細かい部分をアドバイスさせていただいています。前回は提示部を細かく見ていましたが、今回はその続きと展開部の最初をアドバイスさせていただきました。

ところで、ソルフェージュに関心をお持ちの、フルートを演奏されるお勤めの方が、レッスンにいらっしゃいました。リズムの課題、ギャロンの視唱の課題、3和音の聴音を取り組んでいただき、レッスンの概要を説明させていただきました。リズム、音感に苦労されておられるとのことでしたが、よくできていました。このまま継続して通っていただければ、より高度な課題もこなすことができるでしょう。

また、年中の女の子がお母さんと自転車に乗ってやってきました。「音楽好き?」と聞くと、「だ~い好き!」と元気な声で帰ってきました。レッスンでは、かえるのうた、きらきら星を右手で弾きます。年中さんにはまだ早いかな、と思っていましたが、そんなことはなく、どんどん覚えていきます。5本の指それぞれで鍵盤を押す練習もして、充実した体験レッスンとなりました。水泳・英語など、他の習い事と両立をさせながら通いたいとのこと、ゴールデンウィークが明けてはじめられるそうです。

4月は学期・年度の変わり目で、急用ができたり、お勤めがお忙しい方が多いせいか、レッスン日時の変更が相次ぎました。いずれも、うまく振り替えができ、生徒さんも教室にも何ら支障は出ていません。学校・お仕事が落ち着くまで、レッスン日時の変更に対応しておりますので、安心してください。

さて、新しいソルフェージュの教材を導入しました。ノエル・ギャロンの聴音課題集です。旋律のみの課題で題1集です。日本では、8小節の課題が多いのですが、この課題集は12小節・16小節の課題がほとんどです。1つの課題で多くを学ぶことができます。また、跳躍があまりなく、順次進行をメインに扱っているので、聴き取りやすい課題となっています。

春爛漫のこの頃 ご多忙とは存じますが、健康には気配りされて下さい。

4月のご報告(4/1)

春風がとても気持ちの良い日々となりました。いかがお過ごしでしょうか。

小学2年生になる女の子は、バイエルの上巻を順調に進めています。もう少しで、上巻が終わり、下巻に入るかと思います。右手と左手の異なる動きがある曲は、まだ難しいようで、片手はきちんと弾けるけれど、両手になると止まってしまうことも。ゆっくり速度を落として練習しだんだんスピードを上げることでできるようになっていきます。根気強く続けてくださいね。

ところで、

音楽之友社のバイエルの上巻には、「馬に乗って」というとても表情のある先生との連弾曲が載って

います。このような、バイエル上巻の生徒さんが弾ける、

右手・ド-1、レ-2、ミ-3、ファ-4、ソ-5

左手・ド-5、レ-4、ミ-3、ファ-2、ソ-1

の音名と指の対応が固定された併用曲はないものか、探しているのですが、なかなか見つからず、現在、制作しているところです。完成したら、みなさんにも発表できるかと思います。

主婦の方は、大人のためのピアノ悠々塾というテキストの入門編・基礎編を経て、現在、初級編に取り組んでおります。トルコ行進曲あたりから曲が長くなってきて、譜読みに少し苦労すると思いますが、がんばっていきましょう!今は、サティのジムノベティを弾いています。指がある程度動くようになったので、悠々塾を続けながらそろそろテクニックの練習に入っても良いかなと思っています。

小学5年生になる男の子は、作曲・聴音・コードのお勉強をしています。聴音は大分慣れてきて、3和音も正確に聴き取れるようになってきました。メロディー聴音も、音符を書くことに慣れ、小節内の音符の位置配分がうまくできています。さらに、細かい音符や複雑なリズムの聴き取りを進めていきましょう。作曲の方は、現在、ピアノのための短い曲を作っています。たくさん作ってどんどん良い曲を完成させていきましょう。

和声を学ばれている大学生は、現在、第1転回形が終わり、第2転回形に進みました。並達5度と連続が、ところどころ出来ていることを心配しておりますが、解いているうちに、ご自分で発見できるようになります。コツコツ続けましょう。たくさん間違えて添削を受けることも和声の学習をとらえてください!

また、音楽大学の大学院にこの春から在学される方が、レッスンにみえました。和声と初見を学ばれたいとのことです。見させていただいたところ、初見もよくお出来になりますし、和声は第3巻の2章まで進んでいるとのこと。これらの学習を引き続き進めていこうと方針を決めておりました。

その後、連絡をいただき、それらの科目は大学院の授業で受講できるかもしれないとのこと。こちらの教室に通う必要はなくなりますが、大学院で学ぶことができて良かったと思います。授業になかったり、満足できないことなど、こちらでできることがあればお手伝いさせていただきます。

さらに、教室にあるパソコン・デスクが整理整頓されたり、待合室として使っている部屋のテーブル、棚を移動させたことで、少し広くなりました。お母様に心地よくお子さんのレッスンを待っていただきたいです。

また、新しい補助ペダルの検討をしています。補助ペダルはいろんな種類があります。回転ハンドルを回して高低を変えるスタンダードなものと、8段階ですぐに変えられるものがありますが、いろんな生徒さんが毎回使うことを考えて、すぐに変えられるものを選ぼうと思います。

風軽やかな季節、お健やかに過ごされますよう心からお祈り申し上げます。

3月中旬(3/15)

余寒も和らぎ、外出が嬉しい季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。

さて、当教室には、生徒さんが毎回元気よく通っておられます。

みなさん、少しずつ、確実に進歩されております

小学生の女の子は、バイエル上巻の後半に入っています。

ここまでくると、練習曲は右手と左手の動きが完全に分離しており、それがかなり続いていますが、根気強く続けられています。曲集の併用も考えています。

大人の社会人の方は、ピアノを弾く時に、過度に力が入ってしまうという課題を抱えています。克服するために、打鍵した指でしっかり、腕全体の重みを支えながら、他の指、手首、肩、腕の力を抜くというトレーニングを続けています。すぐには効果は出ませんが、気づいたらできるようになっていた、というふうになると思います。コツコツと練習していきましょう。

和声を学ばれている社会人の方は、この前、第2巻が終わりました。ソプラノ課題の和音設定が、近親転調も含んでいるせいか、まだ慣れていないところもありましたが、禁則ができているようなところはなく、とても合理的に実施されております。

第3巻に進む前に、バス課題、ソプラノ課題をご自分で作ってもらうという宿題を出させていただきました。どちらも近親転調を含みます。どんな課題ができるのか、楽しみです。

新しい生徒さんも加わりました。

声楽を大学で専攻され、3月に卒業された方が、ピアノと和声を学ぶために通われることになりました。

また大学で作曲を専攻していた方が、和声をはじめとした音楽理論を、通信教育で学ぼうとされています。大学では第2巻まで進んでいるということですので、課題を拝見させていただいてから、第3巻からはじめるか検討したいと思います。

こんな方もおられました。

音楽大学受験のためのソルフェージュを受講されたい、とのお申し込みをいただき、日時を決めている間に、すでに受けている大学の合格発表があり、見事に合格された、とのこと。こんなこともあるのですね。おめでとうございます!

ところで、教室に新しい椅子が届きました。

これまでの四角く平らな椅子では、高さを変えるのに、ハンドルを回さなければなりませんでした。

今回届いたのはスタンダードな椅子ですが、生徒さんが変わるたびに時間をかけて高さを変える必要がなくなりました!腕の高さや姿勢を、より細かく説明することもできるようになります。

また、お月謝袋が新しくなった生徒さんもおられます。一年、同じ袋を使うと、紙製なので、くたびれてしまいます。新しいお月謝袋でまた一年、頑張って欲しいと思います。

というわけで、生徒さんの成長、新しい生徒さんのご様子、教室の変化などを、お伝えさせていただきました。

実り多い新生活となるよう心よりお祈りいたします。

3月1日

春まだ浅く、風に冷たさが感じられる今日この頃、いかがお過ごしですか。

今回も、新しい生徒さん、大きく成長されている生徒さん、ちょっとした変化など、教室の報告をしたいと思います。

昨月、2月には、4人の新しい生徒さんが教室においでくださり、レッスンを体験していただきました。

うち一人は、音楽関係の大学を目指すために、毎週通うこととなりました。

残りの方は、これまで通っていた教室の先生がいなくなってしまったり、教室を変えようと思っておられる方でした。自分に合うか合わないか、毎週安心して通えるか、レッスンはどうかなど、ゆっくり、検討していただきたいと思っています。

ところで、作曲を学んでいる小学4年生の男の子は、転任してしまうだろう先生のために贈るピアノ曲を制作していましたが、前回のレッスンで完成しました。タイトルと作曲者の名前をきちんと入れて、プレゼントとして製本をし、送別会で作品が贈られることでしょう。

また、昨年の8月から通っておられる社会人の方は、月2回、和声を学んでいますが、もう、転調のあるソプラノ課題を残して、和声-理論と実習-の2巻を終えることとなりました。半年ほどで2巻が終わるのは、驚異的なスピードです。いい加減なところはなく、毎回、よく練られた実施をお持ちいただいています。もしかすると、1年以内に、3巻まで終わってしまうのではないでしょうか。

3巻のあとは、フランスの和声作家の課題、対位法、スタイル和声にチャレンジしていただきます。

さらに、教室に、毛ばたきとクロスを導入しました。鍵盤についている、小さなほこりや、譜面台についている、指紋などを除去することができるようになりました。

いつもきれいなピアノでレッスンできるように。

楽典の問題集が3冊、音楽史の教科書が2冊入り、音楽の教養を身につけるために通われる方の準備が整いました。

小さな机を処分し、棚を移動したことで、待合室として使っている部屋が、ちょっとだけ広くなり、スッキリしています。

生徒さんに合わせて、教室も少しずつ変化しているようです。

これからも、よろしくお願いいたします。

2月(2/1)

年が明けてから、ひと月経ちますが、いかがお過ごしでしょうか。

1月は、小学2年生の男の子、大学院を志望する社会人の方、大学生が新しく通われることになりました。また、通信教育で和声を学ばれる方がおります。

去年の3月にピアノをはじめた小学2年生の女の子は、バイエル上巻が終わりそうです。両手が異なる動きをする練習も、頑張っています。

和声を学んでおられる社会人の方は、去年の8月からはじめてもう、2巻の近親転調まで進んでいます。進度がとてもはやく、1年以内に和声を3巻まで終えてしまうでしょう。

ピアノと和声を学んでおられる会社員の方は、ピアノを弾く新しい職を探し始めておられます。

ショパンのエチュード、ラフマニノフの前奏曲など、難曲を弾きこなしている方ですので、良い職が見つかることでしょう。

他にも、教室に通われる方は、ご本人が気づかないうちに、どんどん上達し、スキルを磨いております。

そのお手伝いができることは、本当にうれしいことです。

2月以降も、楽しく通っていただけるよう、心がけてまいります。

よろしくお願いします。

1月中旬(1/15)

まずはじめに、近くにお住いの方が気軽に通える音楽教室でありたいと思っております。

東京都江戸川区の松江・船堀・東小松川・西一之江にお住まいの方は、徒歩あるいは自転車で通うことができます。

お忙しい方も、お勤めの方も、学校がある方も、

交通の負担をかけずに、お教室に通うことができます。

次に、音楽高校、大学を目指す方のみならず、音楽の高校・大学・専門学校にいかなくても、作曲・音楽理論・ソルフェージュの専門的な勉強ができる、音楽教室でもあります。

音楽高校、音楽大学のソルフェージュ、音楽理論の授業と同じ内容を、集団授業でなく、1対1で学ぶことができます。

さらに、休日、土日にお教室が開いていることで、平日お忙しい方、土日しか休みがとれないお勤めの方なども、通うことができます。

音楽を学びたい、と思う、さまざまな方に対応した、音楽教室になっていきたいと思います。

1/1 謹賀新年

あけましておめでとうございます!

ブログの更新がしばらくありませんでしたが、いかがお過ごしでしょうか。

昨年は、生徒さんの募集をはじめ、多くの方にお問い合わせをいただき、レッスンを受講してくださいました。

生徒さんは、男性、女性ともに、幅広い年齢層、様々な職業、色々な地区から通われています。

今年は、生徒さんたちに、より良いレッスンをさせていただくために、さらに努力してまいります。

さらに、多くの方に通っていただけるよう、教室も充実させていきます。

本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。