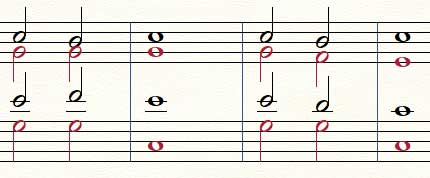

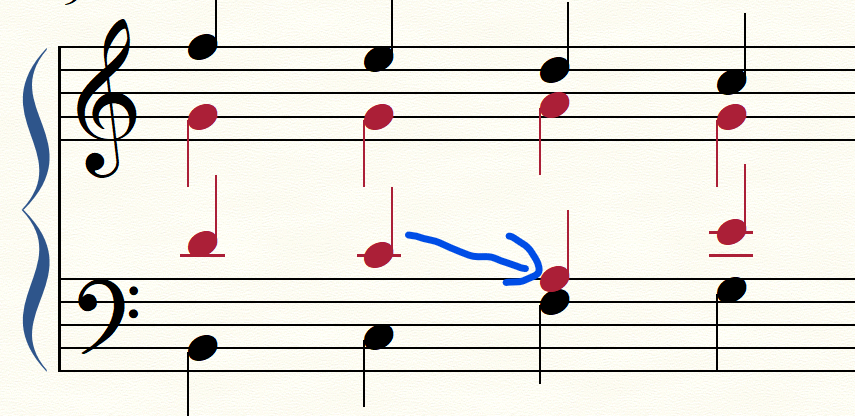

Ⅰ2→V7→Ⅰの連結

密集・開離配分、それぞれ2通りあります。

密集

開離

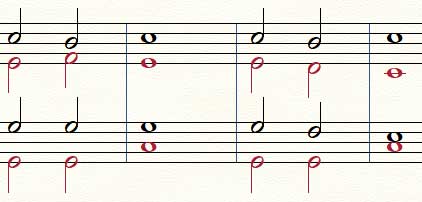

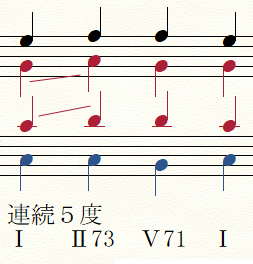

ⅠからⅡの第1転回形の連結で、連続5度・8度を回避する、和声のコツ

和声課題を実施するとき、Ⅰの基本形から、Ⅱの第1転回形に連結するときに、

バスとテノールで、連続8度が生じるときはありますか。

それを解消しようとして、Ⅱの第1転回形のオクターブ配分にして、

回避しても、連続5度が生じてしまいます。

このようなとき、Ⅰの基本形の第3音を重ねることで回避できます。

標準配置ではなくなりますが、この方法は覚えておきましょう。

また、Ⅱの第1転回形において、開離配分にすることもできますし、

(内声オクターブ)

配分を変えることもできます。

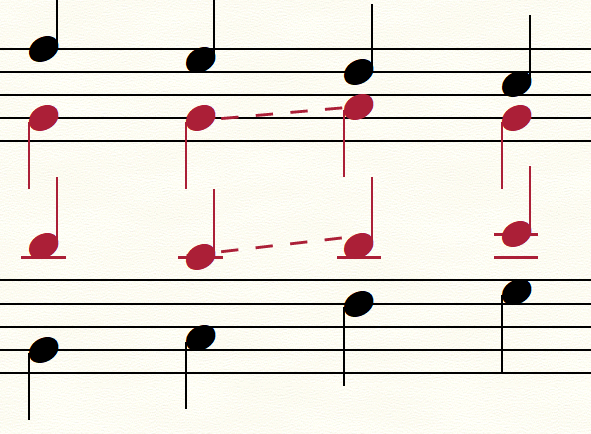

第1転回形において、第3音を重ねて、内声を穏やかにするコツ

第1転回形で、このような局面に出会ったことがありますか。

Ⅴ7の第3転回形から、Ⅰの第1転回形に連結するときに、

アルトを4度上げたが、その後の、和音の連結において、

ソプラノがアルトの音域を飛び越さなくてはならない場合です。

このようなときは、Ⅴ7の第5音を4度跳躍させるのではなく、

2度順次進行させて、第3音を重ねます。

そうすると、その次の和音の連結も穏やかになります。

このように、ソプラノを変えることもできます。

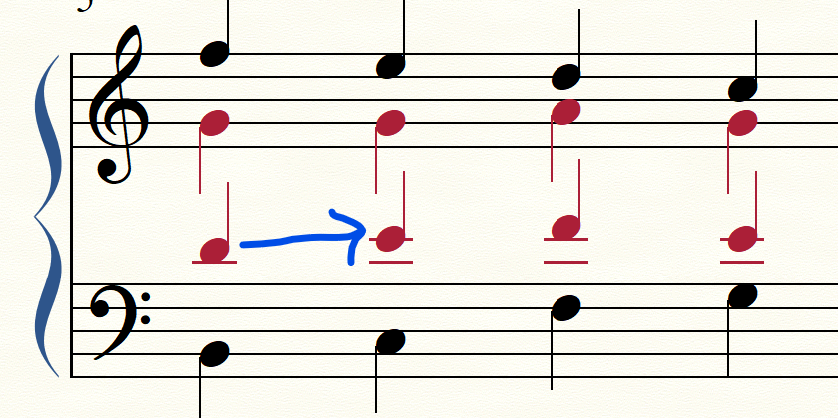

第1転回形 避けるべき開離配分

和声ー理論と実習ーにおいては、第1転回形の開離配分に注意が必要です。

ソプラノが第5音、内声が根音のオクターブの配分は使いません。

一方、ソプラノが根音、内声が第5音のオクターブ配分はよく用いられます。

テキストによって、避けるべき進行、配置、配分、連結が変わってきます。

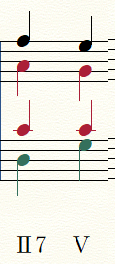

Ⅱ7を使って、連続5度を回避する

和声のコツ。Ⅱ→Ⅰの第2転回形の連結において、

アルト・テノール間では、連続5度が生じますが、

第2巻で学ぶⅡ7を使うと、

テノールに第7音を置くことによって、

連続5度を回避することができます。

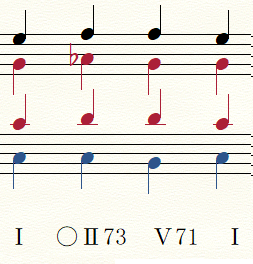

準固有和音を使って、連続5度を回避する

Ⅰ→Ⅱ7の第3転回形において、長調のとき、連続5度が生じる場合、準固有和音にすると回避できる場合があります。この和音進行以外にも、同様のケースがあるので、参考になさってください。

和声課題を覚える

和声課題の実施が、添削を受けて直すなどして、

完璧になったら、鍵盤で弾いたり、

コンピュータで再生させるなどして、

指の感覚、響きまで、まるごと覚えてしまいます。

そうしているうちに、はじめてみる課題に対して、

迷わずに、ソプラノが作れるようになっていきます。

一つの課題に対して、実施を複数つくる

和声の思考力をつける

最初の和音のソプラノを、根音ではじめたらこうなる・・・、第3音ではじめたら、

Ⅵの後の配分・ソプラノをどうするか・・・。